对于买量而言我们最关键的指标就3个:LTV、CPA、ROI。买量的核心在于确保 LTV>CPA,至于是多少天那就因不同游戏而异了,我在其他买量文章中有提到过。一般而言我们首先要预测游戏LTV,通过分析用户在游戏中的行为数据来预估其全生命周期价值;然后控制CPA,通过优化创意素材、选择目标人群等方式降低用户获取成本,进而提高ROI。

广告投放:平衡才是艺术

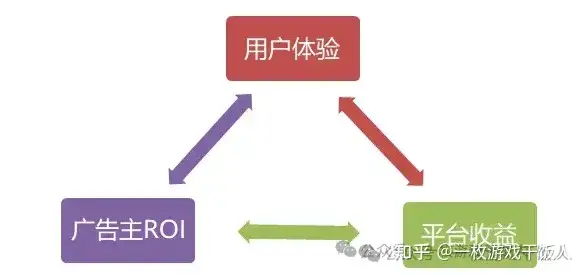

游戏买量不得不提就是广告的投放,广告主(买量的/花钱的)以付费方式,借助广告平台向用户传播商品或者服务信息的手段。所以这里就要定义广告主、平台、用户这3个核心主体,但三方的利益关注点大相径庭。广告主聚焦ROI,关注投入能否收获预期收益;平台坐拥流量,期望实现收益最大化;用户则在意体验,在意是否干扰游戏正常功能使用。这三方利益时常冲突,比如平台增加广告位虽能提升收益,却可能损害用户体验。因此,广告业务的终极目标是寻求三方利益的平衡。

站在平台立场,健康的广告生态要求在保障用户体验的同时,兼顾绝大多数广告主的ROI,确保他们有利可图(不然谁给你花钱),进而实现平台收入的最大化。随着市场的变化,早期流量稀缺,平台占据主导;现在逐渐转变为买方市场,广告主的谈判权增强。

oCPM与eCPM说

相信这oCPM与eCPM这两个词我们经常会在广告投放和广告变现中遇到。但是是否你有真的深入了解其含义呢?

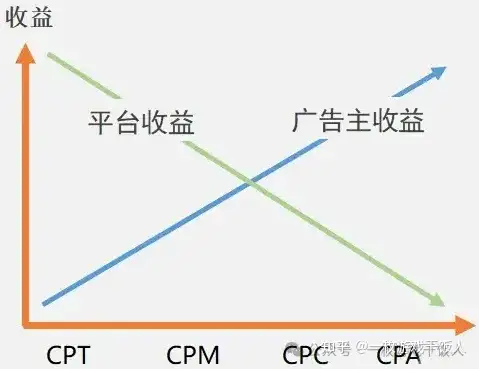

OCPM说:常见的广告平台众多,如微信、广点通、头条、百度、微博等。广告平台的核心目标是最大化自身收益,收益可通过公式 “总收益 = 广告总流量x流量填充率xeCPM” 来衡量。基于公式,广告平台提升收益主要有三条途径:

- 增加广告位以扩充广告总流量,但这会损害用户体验,不可无节制进行;

- 提高广告填充率,这受广告主数量、平台价格优势及算法等诸多因素影响;

- 提高CPM,但过高的价格会导致部分广告主流失,降低广告填充率。

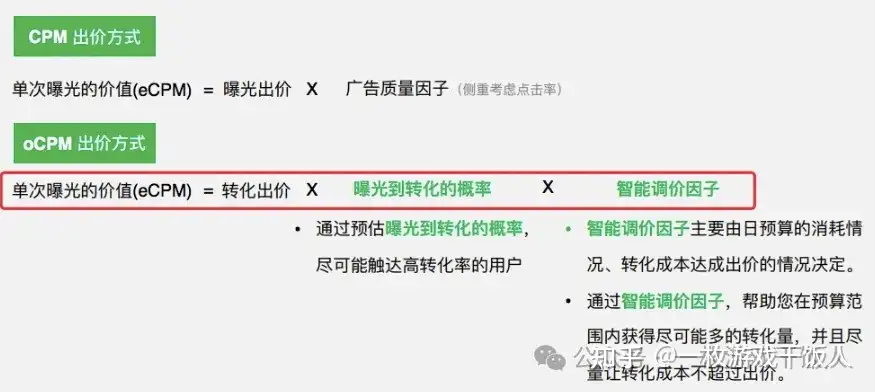

早期广告平台多采用CPM出价模式,出价高者获得广告位。但单纯选择出价高的广告主并非平台的最优策略,因为出价高的广告可能转化率低,难以长期维持高价,不利于平台的长期收益。于是,Facebook聪明了一下,他们提出了oCPM计费规则(o代表Optimized)。在这个规则下,平台不仅考量广告主出价,还兼顾他们设定的优化目标。不同广告主的优化目标是不一样的,如投放游戏下载的广告主,可能将游戏激活为目标;电商平台则可能以成单为目标。设定目标后,广告平台会根据目标及出价范围,动态调整出价策略。本质上,oCPM是一种为客户着想的计费方式,广告平台在收取费用的同时,会考虑转化成本和效率,成本过高时甚至停止投放,短期内虽减少了部分收入,但长期来看,能够吸引更多广告主入驻。

eCPM说:当oCPM变得更为科学和动态后,广告平台借助eCPM进行竞价。eCPM本质上是广告平台对每个广告位预期收益的评估。以腾讯微信朋友圈广告投放官方文档中的计算公式为例,eCPM综合了出价、转化概率以及智能调价因子,用以计算平台在某个广告位上可能获得的收益。eCPM仅是一个竞价模型,平台依据这个模型评估每个广告的价值,选取eCPM值最高的广告进行展示。但eCPM不是广告主的实际出价,也不代表平台的实际收入,广告主仍按曝光次数付费,eCPM值低的广告可能更难获得展示机会。

我举一个现实中的例子:

有一个房子要出租,假设有四位租客前来租房:

- 第一位租客出价最高,但他职业不稳定,收入来源不明,可能存在拖欠房租的风险;

- 第二位租客出价次高,可他习惯养大型宠物,还经常在家举办喧闹聚会,容易对房屋造成损坏且打扰邻居;

- 第三位租客出价第三,他是一位工作稳定的上班族,生活规律,爱护房屋设施,还愿意长期签约;

- 第四位租客出价最低,他刚毕业,收入微薄,可能无法按时承担房租。

作为房东,从长期收益和房屋维护、邻里关系等安全性综合考虑,会选择将房屋租给第三位租客。在这个例子中,第一、二位租客虽出价高,但 “智能调价因子” 使其最终的eCPM值低于第三位租客 。

广告素材的随机性

买量,很多时候我们要拼素材,所以广告素材效果的随机性是一个不得不说的特点。对于一些公司而言每个广告素材投放前,通常会先进行小范围测试。但由于测试量较小,容易出现随机结果,导致难以准确判断素材优劣。初始数据不佳还会影响广告系统的预测算法,使素材后续更难获得曝光。所以很多时候我们往往不愿投入过多钱进行大规模测试,只能放弃。

这种随机性决定了广告投放需要进行大量素材测试,期望获得效果好的 “超级素材”,这既需要创意灵感,也离不开运气成分(其实我个人认为运气成分居多)。即便拥有 “超级素材”,由于市场竞争激烈,同行纷纷跟进,加之用户对素材新鲜度的偏好,素材也很难长期保持高效水平。于是,广告主和代理商只能一遍一遍的尝试新的素材,永无止境。而超级素材的随机性,又使得这个事情很难迭代总结,一切都是命啊。

未经授权请勿用于任何商业用途

发表评论